|

|

发表于 15-12-2008 10:14:41

|

显示全部楼层

发表于 15-12-2008 10:14:41

|

显示全部楼层

柴油机废气再循环技术的应用研究

摘要:柴油机具有良好的动力性和经济性,但NOx和颗粒排放高。为此,概述了柴油机废气再循环技术

(EGR)的特点、控制方法,分析了存在的问题。为了降低柴油机的NOx排放,研究了不同工况下EGR率对

柴油机性能的影响。试验结果表明:柴油机小负荷时,宜采用大EGR率;大负荷时,宜采用小EGR率;随

着EGR率提高,空燃比降低,排气温度提高,采用EGR可以有效地降低NOx排放。

关键词:动力机械工程;废气再循环;理论研究;柴油机;排放

中图分类号:TK414.5文献标识码:A文章编号:1003—188X(2007)10—0200—02

0引言

目前,各国制定的柴油机排放法规越来越严。在柴油机上可将多种技术并用,以控制燃烧过程,降低NOx排放。其中,利用EGR技术降低NOx排放效果最为显著,具有对原机改动小和设计自由度大等优点。

1柴油机EGR的特点

柴油机EGR的特点:一是各工况要求的EGR率不同。柴油机高速大负荷或高速小负荷时应适当限制EGR率,因为此时燃烧阶段所必需的进气中氧气浓度相对减少,EGR率较高会助长碳烟的排放;部分负荷时,采用较小的EGR率除可降低NOx外,还可改善燃油的经济性;低速小负荷时需要有较大的EGR率,因为此时过量空气系数比较大,废气中的

含氧量较高,较大的EGR率不会对柴油机性能产生太大影响。二是对于直喷和非直喷柴油机,EGR率允许超过40%和25%。由于柴油机总是以稀燃方式运行,其废气中的CO2和H2O的比例要比汽油机低。为了得到柴油机缸内混合物热容量的实际影响,需要有比汽油机高得多的EGR率。三是EGR装置结构较复杂。由于柴油机进气管和排气管之间的压差小,特别是涡轮增压柴油机在大中负荷工况时压缩机出口的增压压力往往大于涡轮出口的排气压力,需要在进气管或排气管上安装节流等装置来降低进气压力,并控制EGR的流量。

2柴油机EGR率的控制

2.1 EGR的控制原则

发动机的工况不同对EGR量的要求也不同。为了在保证柴油机在具有良好性能的同时充分降低NOx排放,又不使其他排放增加,需对柴油机不同工况下的EGR率进行最优控制。针对柴油机的启动、怠速、低负荷、中等负荷、大负荷、高速、油门全开、加速和减速等工况的不同特点,同时适当考虑温度与压力等因素对EGR的修正影响,对引入进气管的废气进行综合控制。其控制原则是在启动、加速及大负荷高速行驶时,关闭EGR阀,停止EGR;而在低中等负荷时,EGR率应随负荷的增大而增大。

2.2 EGR的控制方式

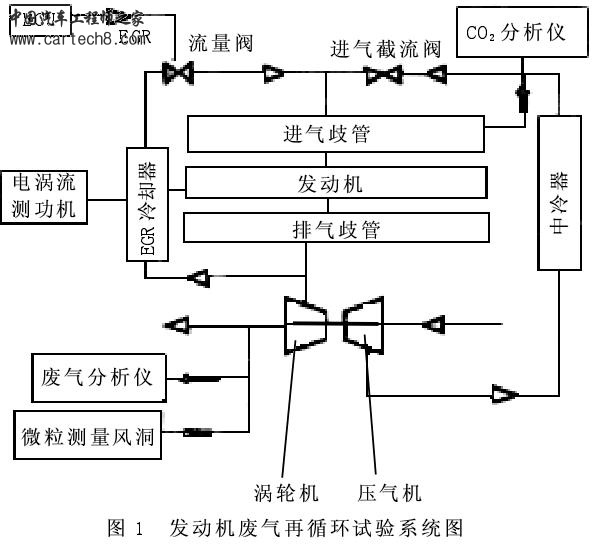

笔者在YC4112ZQ直列四冲程、水冷、直喷式和涡轮增压中冷柴油机上进行了EGR试验研究,其试验系统如图1所示。

2.3 EGR试验效果

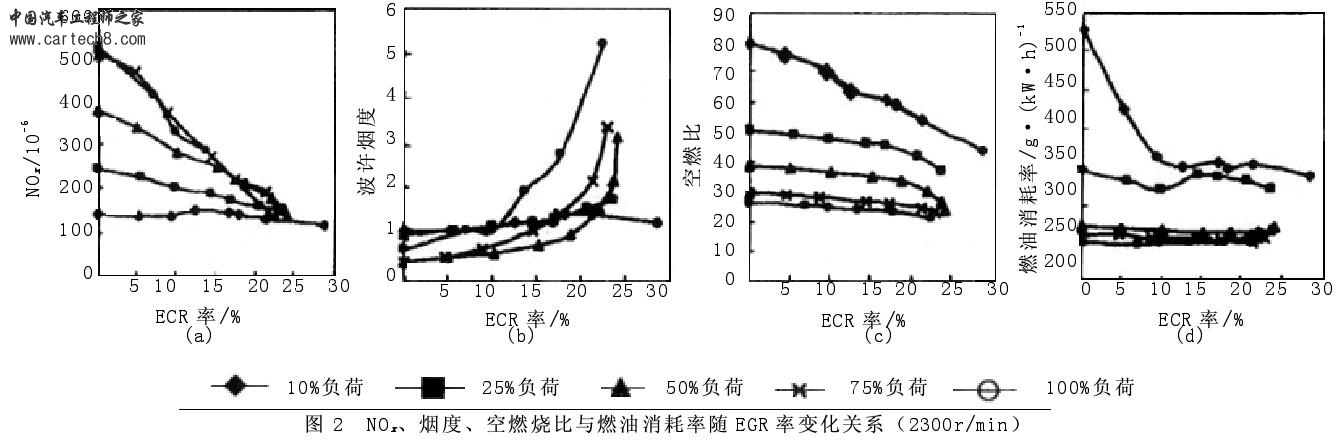

为了使发动机在整个运转工况范围内达到最佳排放,需要对EGR进行实时控制。笔者采用开环控制方式,即先通过试验确定各典型工况负荷和转速下达到排放要求的最佳EGR率的精确脉谱图,并存入ECU。由ECU根据各传感器的信号判断发动机的工况与状态,查找存储在ECU中的各工况的EGR率,计算出相应的脉冲信号,从而控制EGR阀确定是否需要进行废气再循环及再循环流量的大小。试验的结果见图2所示。

由如图2(a)可知,随着EGR率的增加,NOx排放减少。在10%和25%负荷(小负荷)的工况下,NOx随EGR率变化的下降曲线较50%,75%和100%负荷(大负荷)工况平缓,说明采用EGR引入废气中的CO2和H2O可以有效地降低NOx排放;大负荷时,由于废气中的CO2浓度较高,低EGR率效果也非常明显。由图2(b)可知,随EGR率的增加,烟度增加。10%和25%负荷工况下,烟度随EGR率变化的上升曲线较50%,75%和100%负荷工况平缓。

由图2(c)和图2(d)可知,小负荷时,油耗随EGR率的增加而逐渐降低,EGR率超过8%后基本没有变化,说明小负荷时采用EGR后改善了发动机的

燃烧。

小负荷时,由于空燃比大,缸内燃烧温度低,是造成小负荷NOx排放比大负荷时降低幅度小的原因。废气的引入提高了缸内温度,改善了燃油蒸发、雾化和发动机的燃烧状况,从而降低了发动机小负荷的油耗,热效率有所提高。大负荷时,由于空燃比小,废气的引入会造成氧含量的降低,使燃烧恶化,从而引起烟度增大和油耗增加。

3结论

1)废气再循环技术与其他技术相结合是改善柴油机整机性能、进一步降低NOx排放的方向。

2)柴油机小负荷时,宜采用大EGR率;大负荷时,宜采用小EGR率。

3)随着EGR率的提高,空燃比降低,排气温度升高。在大负荷下选择EGR率时,应该考虑排气温度提高后对发动机的不良影响。

参考文献:

[1]刘共俊.内燃机的排放与控制[M].北京:机械工业出版社,2003.

[2]邓康耀,张乐.涡轮增压柴油机废气再循环系统的发展[J].车用发动机,2000,129(5):12-15.

[3]周玉明.内燃机废气排放及控制技术[M].北京:人民交通出版社,2001.

[4]韩如铎泽.柴油机应用废气再循环的试验[J].国外内燃机,1996(3):15-19.

[ 本帖最后由 songsoldier1 于 15-12-2008 10:19 编辑 ] |

-

-

|

|手机版|小黑屋|Archiver|汽车工程师之家

( 渝ICP备18012993号-1 )

|手机版|小黑屋|Archiver|汽车工程师之家

( 渝ICP备18012993号-1 )